■陈丽红 文/图

近日,蓬华中心小学蓬岛校区45名小记者背上行囊,一路欢声笑语来到安溪,开展一场趣味横生的研学体验活动。

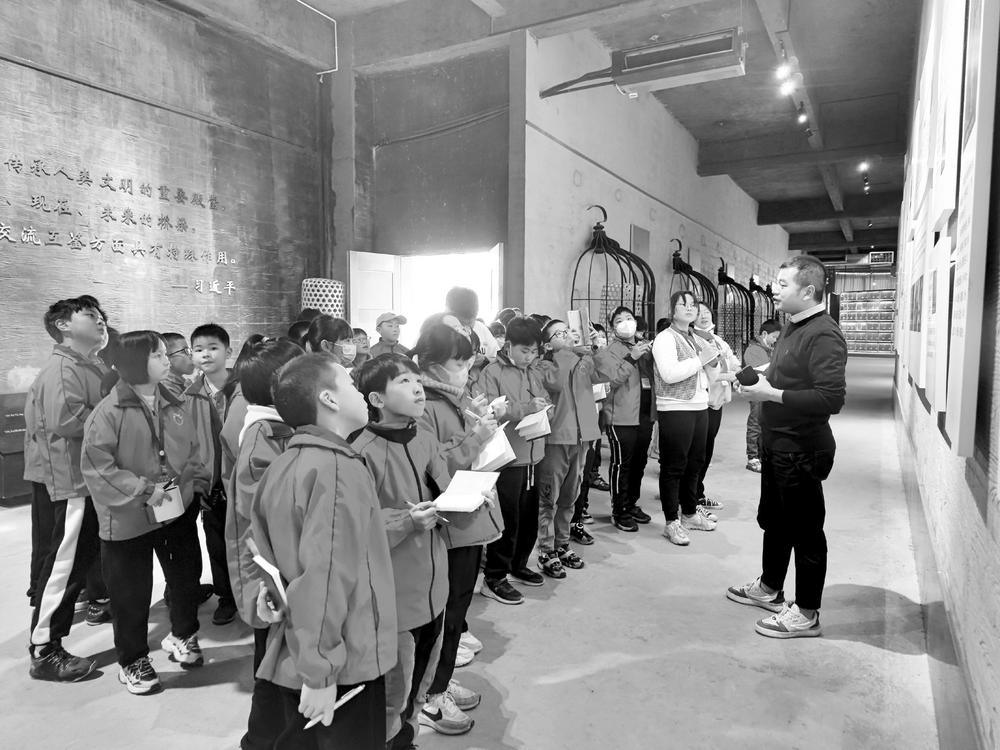

起源地为中国。中国是茶的故乡,据说饮茶始于神农时代,少说也有4700多年了。直到现在,中国仍有以茶代礼的风俗。小记者首站来到安溪三和创意茶文化博物馆,一探茶文化的深厚底蕴。小记者们在专业讲解员的带领下,一边参观,一边提问,大开眼界。

接着,小记者们走进消防救援安溪大队凤城中队,在消防救援人员的带领下,先后观看了消防车、车辆装备器材、个人防护装备等。学习过程中,对于小记者们提出的“十万个为什么”,消防救援人员耐心细致地解答,并用通俗易懂的语言为小记者们讲解灭火器如何使用,火灾的危害等基本常识,并结合日常灭火战斗和抢险救援的案例,给小记者们讲解了防火灭火知识及遇到火灾时逃生自救的方法。

茶文化

小记者 郭海宸

指导老师 洪小梅 杨少华

今天,我们小记者坐大巴前往安溪,学习茶文化。

来到安溪三和创意茶文化博物馆,工作人员一边带我们参观一边讲解茶道。经过他的讲解,我了解了到很多关于茶文化的知识:宋徽宗的《大观茶论》提高了茶道的地位;茶叶兴于唐,唐朝时茶不是用来喝的,而是用来吃的;古时候茶叶还可以当作药来使用;世界上已知的茶叶有700多种。

看着制茶的图片,不禁让我想起了制茶人,制茶人至少要经过采青、晒青等十几道工序才能制作完成,他们用艰辛的劳动才换来了这一杯杯茶的甘甜清馨。

除了以茶为核心主题,该博物馆处处体现“创意”。“你们看,那块石头好像济公头上戴的帽子!”顺着同伴的惊叹声,我们看到馆门口的一块石头,造型很独特。讲解员告诉我们,那是一块天然的寿山石,因该寿山石的外形酷似活佛济公的僧帽,又被称为僧帽石。其实,在博物馆里,古老的茶桌、古代的木船,以及浮雕“茶事绘”……无一不在向人们展示着茶产业里创意的力量。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”此次研学旅行,我们不仅零距离感受了茶文化的源远流长,还学到了不少课本上学不到的知识。

研学一日游

小记者 洪宇佳

指导老师 洪小梅 杨少华

今天,我们小记者背上行囊,兴致勃勃地乘着大巴到安溪进行研学,虽然来回有几个小时的路程,却拦不住我满心的期待,我已经迫不及待了!

首站,我们来到安溪三和创意茶文化博物馆。一进大门,我就闻到淡雅的茶香了。讲解员叔叔给我们介绍了一棵千年古茶树,古茶树被誉为“世界茶王”“野生古茶树活化石”,它的树高有25.6米。我不禁感叹:真是活化石啊!讲解员叔叔还告诉我们,古代中国,最早发现茶树鲜叶,并发现茶有神奇解毒功能的人是神农氏,他还留下了“日遇七十二毒”的典故。

接着,在老师的带领下,我们来到了消防救援安溪大队凤城中队,一进门就看到我们的“蓝朋友”站得笔直,就像一棵棵大树在保护着我们。首先,消防员叔叔给我们介绍了消防车的用处。消防车就像神奇的魔术箱一样,打开车上的一扇扇小门,里面摆满了各种各样的工具,还有照明灯组、无齿锯、多功能水枪、水带等一些常规消防器材。

了解完消防车,消防员叔叔又带领我们参观宿舍,一进宿舍,干净的宿舍、整洁的床铺、方方正正的“豆腐块”被子一下子就吸引了大家的目光。消防员叔叔还给大家演示如何叠出“豆腐块”被子,展、磨、剔、折、捏、修,一系列动作之后,一床整齐方正、棱角分明的“豆腐块”呈现在面前。

这真是一次有意义的研学旅行,同学们带着收获与微笑离开了古镇,而古镇也留下了我们美好的足迹。期待下次再到安溪看看。