■本报记者 朱晓西 李想 文/图

29日,南安市第三幼儿园和第五幼儿园20名小朋友走进南安市博物馆,开启“寻龙”之旅。

博物馆的“龙”元素藏品

活动开始前,博物馆的老师就向大家“派发”了任务——寻找馆藏的“龙”元素。

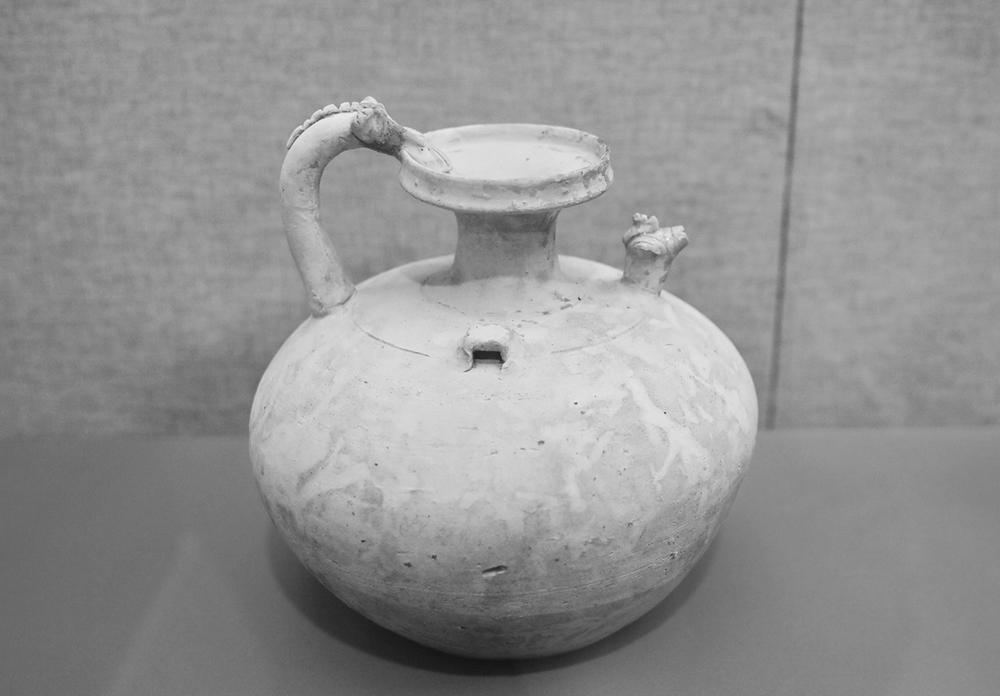

在凤冠山古墓群展区,孩子们首先发现了展品东晋青釉鸡首瓷壶的把手是龙尾形状。

鸡首壶,顾名思义,因壶嘴塑成鸡首形状而得名,又名鸡头壶、天鸡壶,是一种将壶的流(嘴)捏塑成鸡头状的盘口壶。这种器型出现于三国,流行于魏晋南北朝至唐初,瓷器烧造中这一类模仿动物形象的瓷器被称为象生瓷,其中,鸡首壶就是青瓷象生器皿中的佼佼者。

据悉,东晋青釉鸡首瓷壶口径8.6厘米,腹径18.3厘米,底径11.7厘米,高20厘米。盘口,粗颈,溜圆肩,鼓腹,平底,青釉,浅灰胎。口沿与肩部之间安装弧形圆柱柄,对侧肩部安装鸡首,嘴有小圆孔内通,双侧安装桥形钮。

后来,孩子们又在其他位置发现清康熙二十五年(1686年)龙纹“南安学”铜双耳尊的把手,也是两条“龙”。“除了龙,我还看到很多像龙的动物。”第五幼儿园大班学生黄俊楠说。

“馆内像瓷器、铜器、木雕、砖瓦等多种类别的馆藏都有‘龙’元素。”南安市博物馆工作人员初步整理了一份含有“龙”元素的不完整统计馆藏清单,里面就列举了40件藏品,时间跨度从南朝到民国,其中不乏明末清初郑成功佩雕龙纹玉带板等珍贵文物。

此外,在南安市博物馆所属的“南安文博”微信公众号中,“馆藏珍品系列”版块同样展示着与“龙”有关的展品。配图中,清晚期德化窑白釉龙纹瓷觚圆唇、喇叭口,直筒腹,中部鼓出一宽圈,近底外撇,矮圈足呈两层台状。外壁堆贴由底至口沿的蟠龙纹。龙作爬行状,张牙舞爪,四趾龙爪。中部凸起的宽圈,上下端各饰一圈如意头纹,中部模印二排回纹。

穿越时空的“龙文”之旅

汉字是世界上最古老的文字之一,数千年来,汉字与中华文明相辅相成。出于对汉字的喜爱,南安工匠、南安一中教师史双田潜心研究中国汉字,随着对汉字的深入研究,他也取得了一定的教学成果,他研发“字缘三生”象形文字立体教具并获国家专利。

本次研学活动也邀请了史双田走上讲台。他从东方苍龙的星象讲起,带领小朋友识写东方苍龙星象的七个星宿“角亢氐房心尾箕”的甲金文写法。

据悉,东方苍龙是二十八星宿的四象之一,是古代中国神话和天文学结合的产物,一般指东方七宿,包括角、亢、氐、房、心、尾、箕;亦有角木蛟、亢金龙、氐土貉、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹之说。

“‘龙文’是古人出于对东方苍龙星象的观察与崇拜,而产生了相当多与龙有关的文字与成语,如潜龙勿用、飞龙在天、双龙戏珠、龙马精神等。”课后采访中,史双田还向记者展示了“龙”字的演化过程。